【第12回】依釈段⑥ 源信和尚 浄土教を日本で決定づけた人

はじめに|前回のあらすじと「日本の浄土教」への橋渡し

前回は、善導大師が『仏説観無量寿経』を読み解き、「称名(南無阿弥陀仏)」こそ、凡夫が迷いのまま救われていく道であることを明らかにされた流れをたどりました。

善導大師のはたらきによって、念仏は「修行ができる人のためのもの」から、「すべての人に開かれた救いの道」へと、はっきり方向づけられます。

では、その教えが日本の土に根づき、暮らしの中で受けとめられていくには、何が必要だったのでしょうか。

仏教は、お釈迦様の教えがインドで説かれ、中国を経て日本へと伝わってきました。

これまで龍樹菩薩・天親菩薩、中国の曇鸞大師・道綽禅師・善導大師をたどってきましたが、今回からはついに日本の高僧である源信和尚(げんしんかしょう)です。

源信和尚は、浄土の教えを“机上の理屈”に終わらせず、迷いの現実に生きる人の心へ届く形に整え、日本の浄土教の道筋を大きく拓かれました。

正信偈では、源信和尚の功績を次の一句で讃えます。

源信広開一代教 偏帰安養勧一切

(源信和尚は、釈尊一代の教えを広く読み開き、ひとえに安養(浄土)に帰して、すべての人に勧めた)

ここに示されるのは、「仏教全体を学び尽くした上で、末世の凡夫にとって要の道はどこにあるのか」を、源信和尚が明らかにした、ということです。

詳しくみていきましょう。

1. 「源信和尚」とは

源信和尚(942〜1017)は、現在の奈良県に生まれ、13歳で出家して比叡山に入山されました。

天台宗比叡山延暦寺の中興の祖といわれる良源(りょうげん)の門下で学び、学識に優れ、宮中や公家社会とも縁を結ぶほど名声を得ます。

しかし源信和尚は、地位や名誉に心を留めませんでした。

朝廷から僧侶の高い位である「僧都(そうず)」を授けられようとした際も固辞し、のちに任命を受けた場合も、短期間で返上されています。

人々が「僧都」と敬称を添えたのは、それだけ源信和尚の徳が深いと感じたからでしょう。

天台の教えには、悟りへ向かう方法論が多様に説かれています。

まるで悩み多き私たちに沿うように。

欲や怒りや迷いは尽きず、日々の都合や不安に振り回される。

頭ではわかっていても、心は思うようにならない。

源信和尚は、そうした「凡夫の実相」を、きれいに取り繕わず、真正面から見つめられたのです。

天台宗比叡山延暦寺の中興の祖といわれる良源(りょうげん)の門下で学び、学識に優れ、宮中や公家社会とも縁を結ぶほど名声を得ます。

しかし源信和尚は、地位や名誉に心を留めませんでした。

朝廷から僧侶の高い位である「僧都(そうず)」を授けられようとした際も固辞し、のちに任命を受けた場合も、短期間で返上されています。

人々が「僧都」と敬称を添えたのは、それだけ源信和尚の徳が深いと感じたからでしょう。

天台の教えには、悟りへ向かう方法論が多様に説かれています。

まるで悩み多き私たちに沿うように。

欲や怒りや迷いは尽きず、日々の都合や不安に振り回される。

頭ではわかっていても、心は思うようにならない。

源信和尚は、そうした「凡夫の実相」を、きれいに取り繕わず、真正面から見つめられたのです。

源信の母の手紙|今昔物語集に伝わるエピソード

源信和尚の人生の転機としてよく語られるのが、母からの手紙です。

宮中で『法華経』の講義の帰りに数々の贈り物を賜り、それを故郷の母へ送ったところ、母は喜びつつもこう諭したと『今昔物語集』に伝えられます。

「出家させたのは偉い学者になってほしいからではありません。名声を離れ、増賀聖人のような尊い僧となってほしいと願ったからです。華やかな生活に身をおくことは私の本意ではありません。私も年老いましたので、どうか名声を離れた高僧になったことを見届けてから死にたいと思います。」

この言葉に導かれ、名利から離れた比叡山の横川(よかわ)エリアの恵心院を拠点に、念仏を軸とした浄土の道を深められました。

このことから、源信和尚は恵心僧都(えしんそうず)とも呼ばれるようになりました。

宮中で『法華経』の講義の帰りに数々の贈り物を賜り、それを故郷の母へ送ったところ、母は喜びつつもこう諭したと『今昔物語集』に伝えられます。

「出家させたのは偉い学者になってほしいからではありません。名声を離れ、増賀聖人のような尊い僧となってほしいと願ったからです。華やかな生活に身をおくことは私の本意ではありません。私も年老いましたので、どうか名声を離れた高僧になったことを見届けてから死にたいと思います。」

この言葉に導かれ、名利から離れた比叡山の横川(よかわ)エリアの恵心院を拠点に、念仏を軸とした浄土の道を深められました。

このことから、源信和尚は恵心僧都(えしんそうず)とも呼ばれるようになりました。

2. 『往生要集』とは何か|穢土を離れ・浄土を求む思想

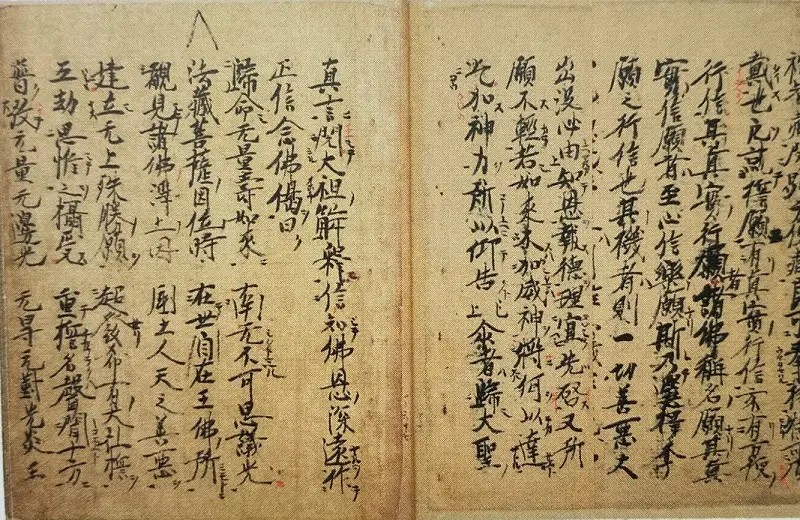

源信和尚が43歳(あるいは44歳頃)に著した代表作が『往生要集(おうじょうようしゅう)』です。

『往生要集』は、題名の通り、浄土に往生するための要点を集めた書物で、「どう生き、どこへ向かうのか」という根本を、当時の人々にも届く形で整理しました。

地獄の恐ろしい描写や、対照的な美しい極楽の描写が具体的かつ凄惨な筆致で描かれている点が特徴で、当時の貴族や庶民の心を捉え、後の文学や美術にも多大な影響を与えました。

今日の地獄のイメージはこの『往生要集』が基になっています。

この著書の要点は、「厭離穢土・欣求浄土(えんりえど・ごんぐじょうど)」です。

● 厭離穢土:この世(穢土)の迷いのあり方を見つめ、「このままではいけない」と離れたいと願うこと

● 欣求浄土:阿弥陀仏のお浄土を願い、「あの世界に生まれたい」と心を向けること

その中心に念仏が置かれます。

源信和尚は、比叡山には多様な修行があることを知り尽くしながら、末世の凡夫がよりどころとすべき道として、念仏の一門を強く示されました。

正信偈に「広開一代教」とあるのは、まさにこの点です。

ここで大事なのは、厭離穢土が「世の中を嫌って逃げる」ことではない、という点です。

源信和尚は、人生の苦しみを甘く見ません。

老い、病、別れ、思い通りにならない心、そして人間関係のもつれ。

そこから目を背けたままでは、救いは“自分に関係ない話”になってしまう。

だからこそ、まず 「迷いの現実を事実として見つめる」。

そこから自然に、浄土を求める心が起こってくる。

この順序が、源信和尚の導きの骨格です。

膨大な経典・論書を読み解いた上で、「肝要はここだ」と道筋を立てられました。

それが源信和尚の大きな働きでした。

『往生要集』は、題名の通り、浄土に往生するための要点を集めた書物で、「どう生き、どこへ向かうのか」という根本を、当時の人々にも届く形で整理しました。

地獄の恐ろしい描写や、対照的な美しい極楽の描写が具体的かつ凄惨な筆致で描かれている点が特徴で、当時の貴族や庶民の心を捉え、後の文学や美術にも多大な影響を与えました。

今日の地獄のイメージはこの『往生要集』が基になっています。

この著書の要点は、「厭離穢土・欣求浄土(えんりえど・ごんぐじょうど)」です。

● 厭離穢土:この世(穢土)の迷いのあり方を見つめ、「このままではいけない」と離れたいと願うこと

● 欣求浄土:阿弥陀仏のお浄土を願い、「あの世界に生まれたい」と心を向けること

その中心に念仏が置かれます。

源信和尚は、比叡山には多様な修行があることを知り尽くしながら、末世の凡夫がよりどころとすべき道として、念仏の一門を強く示されました。

正信偈に「広開一代教」とあるのは、まさにこの点です。

ここで大事なのは、厭離穢土が「世の中を嫌って逃げる」ことではない、という点です。

源信和尚は、人生の苦しみを甘く見ません。

老い、病、別れ、思い通りにならない心、そして人間関係のもつれ。

そこから目を背けたままでは、救いは“自分に関係ない話”になってしまう。

だからこそ、まず 「迷いの現実を事実として見つめる」。

そこから自然に、浄土を求める心が起こってくる。

この順序が、源信和尚の導きの骨格です。

膨大な経典・論書を読み解いた上で、「肝要はここだ」と道筋を立てられました。

それが源信和尚の大きな働きでした。

地獄の描写は「恐がらせる」ためではなく「目を覚ます」ため

『往生要集』は、地獄・餓鬼・畜生などの厳しい世界の描写が有名です。

これだけを切り取ると、「怖がらせて信仰へ導く本」と誤解されがちです。

しかし、源信和尚の狙いはそこではありません。

人は、苦しみの只中にいる時ほど、現実を直視できなくなります。

不安をごまかし、怒りに任せ、比較で疲れ、執着で心を固める。自分でも苦しいのに、苦しみの原因が見えない。

そうして「迷いの流れ」に沈んでいく。

源信和尚が描いた地獄は、単なる脅しではなく、迷いの行き着く先を映し出す鏡です。

「このままの心の流れで生きていて大丈夫か」と、私たちの目を覚まさせるための教えなのです。

これだけを切り取ると、「怖がらせて信仰へ導く本」と誤解されがちです。

しかし、源信和尚の狙いはそこではありません。

人は、苦しみの只中にいる時ほど、現実を直視できなくなります。

不安をごまかし、怒りに任せ、比較で疲れ、執着で心を固める。自分でも苦しいのに、苦しみの原因が見えない。

そうして「迷いの流れ」に沈んでいく。

源信和尚が描いた地獄は、単なる脅しではなく、迷いの行き着く先を映し出す鏡です。

「このままの心の流れで生きていて大丈夫か」と、私たちの目を覚まさせるための教えなのです。

往生要集の要点|末法の凡夫に「念仏」が最適な理由

源信和尚の重要点として、親鸞聖人が特に注目されたのが、

専修(せんじゅ)/雑修(ざっしゅ)

報土(ほうど)/化土(けど)の整理です。

専雑執心判浅深 報化二土正弁立

→まざまな行をまじえて修める自力の信心は浅く、化土にしか往生できないが、念仏一つをもっぱら修める他力の信心は深く、報土に往生できると明らかに示された。

● 専修(専心):もっぱら阿弥陀仏に帰し、念仏に依る

● 雑修(雑心):念仏以外の行も交え、自力のはからいが混じる

ここで大切なのは、単に「修行の種類」を比べるのではなく、

“救いをどこに置くか”が問われていることです。

阿弥陀仏の本願に任せるのか、それとも自分の努力の成果によりかかるのか。

源信和尚は、その「浅深」をはっきり示し、さらに浄土を報土(真実報土)と、化土(方便の世界)として説き分けました。

● 報土:阿弥陀仏の本願に報いて成就した真実の浄土

● 化土:自力の疑いが混じる凡夫を、真実へ導くための方便として示される浄土(疑城胎宮〈ぎじょうたいぐう〉とも)

要点は、「浄土が二種類ある」という知識ではなく、凡夫の自力がほどけ、他力に導かれていくための教えとして語られている点です。

源信和尚は、末代の凡夫が自力に執して迷いやすいことを見抜き、だからこそ念仏を中心に据えました。

専修(せんじゅ)/雑修(ざっしゅ)

報土(ほうど)/化土(けど)の整理です。

専雑執心判浅深 報化二土正弁立

→まざまな行をまじえて修める自力の信心は浅く、化土にしか往生できないが、念仏一つをもっぱら修める他力の信心は深く、報土に往生できると明らかに示された。

● 専修(専心):もっぱら阿弥陀仏に帰し、念仏に依る

● 雑修(雑心):念仏以外の行も交え、自力のはからいが混じる

ここで大切なのは、単に「修行の種類」を比べるのではなく、

“救いをどこに置くか”が問われていることです。

阿弥陀仏の本願に任せるのか、それとも自分の努力の成果によりかかるのか。

源信和尚は、その「浅深」をはっきり示し、さらに浄土を報土(真実報土)と、化土(方便の世界)として説き分けました。

● 報土:阿弥陀仏の本願に報いて成就した真実の浄土

● 化土:自力の疑いが混じる凡夫を、真実へ導くための方便として示される浄土(疑城胎宮〈ぎじょうたいぐう〉とも)

要点は、「浄土が二種類ある」という知識ではなく、凡夫の自力がほどけ、他力に導かれていくための教えとして語られている点です。

源信和尚は、末代の凡夫が自力に執して迷いやすいことを見抜き、だからこそ念仏を中心に据えました。

源信和尚の念仏|「できる人の修行」から「凡夫の道」へ

平安時代中期、念仏は珍しいものではありませんでした。

多くの修行の一つとして、さまざまな形で行われていました。

特に、心を集中させ、仏さまや浄土の姿を心に思い浮かべる「観想(かんそう)」の実践が伝統的に重んじられることもありました。

けれど、私たち凡夫にとって、心をいつも清らかに保ち、雑念なく集中し続けることは簡単ではありません。

むしろ「できない」ことの方が多い。

源信和尚は、そうした現実を見つめた上で、念仏を「一部の達者な人の行」に閉じ込めず、迷いの身のまま浄土へ向かう道として整えていかれます。

ここが、日本の浄土教にとってとても大きい点です。

教えが“高い理想”のまま終わるのではなく、生活の中の私たちが「よし、念仏を大切にしよう」と向き直れるところまで降りてくる。

源信和尚はその回路を太くされたのです。

多くの修行の一つとして、さまざまな形で行われていました。

特に、心を集中させ、仏さまや浄土の姿を心に思い浮かべる「観想(かんそう)」の実践が伝統的に重んじられることもありました。

けれど、私たち凡夫にとって、心をいつも清らかに保ち、雑念なく集中し続けることは簡単ではありません。

むしろ「できない」ことの方が多い。

源信和尚は、そうした現実を見つめた上で、念仏を「一部の達者な人の行」に閉じ込めず、迷いの身のまま浄土へ向かう道として整えていかれます。

ここが、日本の浄土教にとってとても大きい点です。

教えが“高い理想”のまま終わるのではなく、生活の中の私たちが「よし、念仏を大切にしよう」と向き直れるところまで降りてくる。

源信和尚はその回路を太くされたのです。

3. 不安・怒り・執着の中で念仏が支えになる理由

今の時代は便利で、情報も多い。

けれどその分、心は落ち着きにくくなりました。

比べてしまう、焦ってしまう、評価が気になり、怒りが増え、不安が膨らむ。気づけば、執着が手放せない。

源信和尚の言葉で言えば、穢土は「外の世界」だけではありません。

私の心そのものが、穢土になっている。

だからこそ、厭離穢土は現代にもそのまま響きます。

● 不安に飲まれて、先回りして苦しむ心

● 怒りで正しさを振り回し、人を責め、自分も傷つく心

● 執着で固まり、手放せず、変われず、苦しみを深める心

この流れに気づいたとき、「このままではしんどい」という厭離穢土の心が自然に起こります。

そしてそこから、「では、どこへ向かえばいいのか」という問いが生まれる。

その時に、阿弥陀仏の本願と、浄土という“究極の安らぎ”が、単なる理想ではなく、生き方の方向として立ち上がってきます。

これが欣求浄土です。

私たちは「分かったつもり」になりながら、すぐに怒り、欲、執着に引き戻されます。

信心が揺らぐというより、そもそも“自分の眼が曇っている”。

親鸞聖人は、その現実を見据えつつも、阿弥陀仏のはたらきは、私の出来不出来で左右されず、見捨てず、照らし続ける。

源信和尚の示したこの視点は、「私が強くなれたら救われる」という話ではなく、弱い私のまま、救いに抱かれているという事実を確かめさせてくれます。

けれどその分、心は落ち着きにくくなりました。

比べてしまう、焦ってしまう、評価が気になり、怒りが増え、不安が膨らむ。気づけば、執着が手放せない。

源信和尚の言葉で言えば、穢土は「外の世界」だけではありません。

私の心そのものが、穢土になっている。

だからこそ、厭離穢土は現代にもそのまま響きます。

● 不安に飲まれて、先回りして苦しむ心

● 怒りで正しさを振り回し、人を責め、自分も傷つく心

● 執着で固まり、手放せず、変われず、苦しみを深める心

この流れに気づいたとき、「このままではしんどい」という厭離穢土の心が自然に起こります。

そしてそこから、「では、どこへ向かえばいいのか」という問いが生まれる。

その時に、阿弥陀仏の本願と、浄土という“究極の安らぎ”が、単なる理想ではなく、生き方の方向として立ち上がってきます。

これが欣求浄土です。

私たちは「分かったつもり」になりながら、すぐに怒り、欲、執着に引き戻されます。

信心が揺らぐというより、そもそも“自分の眼が曇っている”。

親鸞聖人は、その現実を見据えつつも、阿弥陀仏のはたらきは、私の出来不出来で左右されず、見捨てず、照らし続ける。

源信和尚の示したこの視点は、「私が強くなれたら救われる」という話ではなく、弱い私のまま、救いに抱かれているという事実を確かめさせてくれます。

4. 極重悪人と摂取の光明|「見えない私」を照らし続ける大悲

源信和尚の言葉として、阿弥陀仏の光明に摂め取られていながら、私たちは煩悩によってそれを見失う。

しかし大悲は倦まず照らし続ける、という趣旨が語られます。

このお言葉を踏まえた正信偈の一句は、現代の私たちにまっすぐ届きます。

極重悪人唯称仏 我亦在彼摂取中

→きわめて罪の重い悪人はただ念仏すべきである。わたしもまた阿弥陀仏の光明の中に摂め取られているけれども、

煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我

→

煩悩が心の眼をさえぎって見えない。でも、阿弥陀仏の大悲は倦まず、常に私を照らしてくださる。

しかし大悲は倦まず照らし続ける、という趣旨が語られます。

このお言葉を踏まえた正信偈の一句は、現代の私たちにまっすぐ届きます。

極重悪人唯称仏 我亦在彼摂取中

→きわめて罪の重い悪人はただ念仏すべきである。わたしもまた阿弥陀仏の光明の中に摂め取られているけれども、

煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我

→

煩悩が心の眼をさえぎって見えない。でも、阿弥陀仏の大悲は倦まず、常に私を照らしてくださる。

5. まとめ|源信和尚が往生要集で示した「念仏往生」の道しるべ

源信和尚は、学問を極め、名声を得ながらもそれに留まらず、末世の凡夫が歩める道として『往生要集』を著し、念仏の一門を明らかにされました。

専修と雑修、報土と化土の整理も、知識のためではなく、凡夫が自力のはからいをほどかれ、阿弥陀仏の本願に導かれていくための道しるべです。

正信偈の「源信広開一代教 偏帰安養勧一切」は、その働きを端的に讃える一句として、今の私たちにも深く響きます。

専修と雑修、報土と化土の整理も、知識のためではなく、凡夫が自力のはからいをほどかれ、阿弥陀仏の本願に導かれていくための道しるべです。

正信偈の「源信広開一代教 偏帰安養勧一切」は、その働きを端的に讃える一句として、今の私たちにも深く響きます。

6. 次回予告 源空上人

次回は、七高僧の第七番目・源空(法然)上人を取り上げます。

源信和尚が『往生要集』で示された「末代の目足=念仏往生」の道は、やがて法然上人によって「選択本願念仏」として、さらに力強く明らかにされていきます。

なぜ法然上人は「念仏一つ」を選び取られたのか。

その背景と教えを、正信偈の言葉に沿ってたどります。

源信和尚が『往生要集』で示された「末代の目足=念仏往生」の道は、やがて法然上人によって「選択本願念仏」として、さらに力強く明らかにされていきます。

なぜ法然上人は「念仏一つ」を選び取られたのか。

その背景と教えを、正信偈の言葉に沿ってたどります。

投稿者プロフィール

- 住職

- 高校在学中に仏道へと入門し、早20年以上携わっております。当寺ではあらゆる角度から仏教の素晴らしさをお伝えするとともに、仏教伝来より培われてきた伝統文化と健康を共有する「体験型」寺院を目指し活動しております。ライフスタイルの多様化により、葬送や納骨などの形式が変化している近年です。終活に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の投稿

お知らせ2025年12月20日2月の行事日程について

正信偈2026年2月15日【第12回】依釈段⑥ 源信和尚 浄土教を日本で決定づけた人

正信偈2026年2月13日【第11回】依釈段➄ 善導大師 凡夫のためにひらかれた「称名」の道

幸せ2026年2月10日認められたい気持ちが強いほど、なぜ心は疲れるのか